Credo che TikTok sia un luogo orribile. Magari non è orribile nella sua vastità, nei miliardi di contenuti prodotti, ma insomma - per lo più - è orribile. E non è orribile l’algoritmo, l’azienda, il layout, non è nemmeno orribile il legame con la Cina e con il Partito comunista cinese, è per lo più orribile quel che dentro vi appare.

Da tempo sono persuaso che ogni social network potrebbe essere definito utilizzando le stesse parole di cui si serviva Stendhal per definire il romanzo: uno specchio trasportato lungo una strada. Ora riflette l’azzurro del cielo, ora il fango. La mia idea è che TikTok rifletta quasi esclusivamente fango: la maggior parte dei video casalinghi realizzati dalle persone è imbarazzante. Sono orribili i balletti, i video, le faccette e le mossette, le scritte. Un campionario di vezzeggiativi in posa, davanti alla fotocamera del telefono.

Mi rendo conto che motivare un’affermazione come “TikTok è un luogo orribile” appaia piuttosto complicato.

Fin qui ci siamo limitati tutti alla critica dei social network, ai meccanismi di funzionamento dei social, lasciando inevasa la critica di quanto si agiti dentro i social network, prendendo in esame quel termine onnivoro che è diventato il sostantivo “contenuto”. Fatto salvo il ridicolo, che è sempre oggetto di dileggio, abbiamo evitato di analizzare come le persone si esprimano in questi ambienti. Tuttavia dopo aver visto svariate ore di video non indietreggio dalla mia considerazione: TikTok è davvero orribile.

Siccome anch’io sono vittima della vecchia critica ai social network, che prevede l’analisi del loro funzionamento, proviamo allora a capire come l’algoritmo di TikTok vede le persone e come le giudica, le interpreta. Perché alla base di una giudizio tanto radicale c’è il modo in cui la macchina osserva i figli dei miei fratelli e i figli di tutti. Il modo in cui li osserva fare le cose, imparando dai loro comportamenti, e come - a sua volta - ri-orienta i loro comportamenti quando si tratta di produrre contenuti.

La piattaforma non ha problemi di abbondanza: il suo è un perpetuo ciclo di una produzione senza che vi sia mai alcuna distruzione: assimila ogni ansito di adolescente o di adulto sul pianeta (questo vale per tutte le techno-corporation) che intenda sottoporre una sua creazione, in formato video, a un pubblico; e dopo averla etichettata la riversa su moltitudini di spettatori, in costante aumento.

So bene che non dovremmo concederci alcuna resa antropomorfa rispetto alla macchina, la stessa intelligenza artificiale rappresenta una scorciatoia, né dovremmo attribuire alla macchina verbi che possano legittimare questa resa antropomorfa; ma se utilizzo questi termini - un algoritmo che guarda le persone e le giudica e si comporta di conseguenza - ci capiamo prima.

Il social, molti lo definiscono entertainment network, cinese possiede l’unico algoritmo che funziona senza che l’utente debba necessariamente esprimere una qualche preferenza. Al momento dell’iscrizione egli non deve elencare una lista di cose che ama, non deve fermarsi a riflettere su quali argomenti o persone intende seguire, non ha bisogno di stilare una lista di contatti di amici, e se pure aprisse TikTok senza alcuna connessione con altri o con argomenti di suo interesse, l’algoritmo si farebbe comunque una sua precisa idea. Una specie di fotografia che inquadra l’essere umano irrelato, nella sua nudità, per via di poche mosse che egli compie dal momento in cui avvia l’applicazione.

Scaricate TikTok e provate.

Quando avrete scaricato il social network, ed evitato ogni tentativo di connettervi ai vostri contatti, potrete tranquillamente sedervi e godere uno dei 167 milioni di video che gli utenti guardano ogni minuto, in tutto il mondo, nella sezione “per te”. E qui, una persona sensata dovrebbe chiedersi subito cosa sappia “di me” una macchina cui non ho ancora confessato nulla. Ma la macchina, torniamo di nuovo alla resa antropomorfa, la macchina sa, voce del verbo sapere. Dopo una manciata di minuti sa tutto ciò di cui ha bisogno.

«Quando un utente apre TikTok per la prima volta, gli vengono mostrati otto video popolari con tendenze, musica e argomenti diversi. Da questo momento, l'algoritmo continuerà a mostrare nuove serie di otto video»1, così Francesco Marino descrive quello che sembra un esame obiettivo in assenza di un’anamnesi, come un medico che si disinteressi della voce del paziente che dal letto racconta sintomi, dice cosa sente e cosa soffre, e proceda, ignorandolo vistosamente, all’analisi degli esami strumentali.

In un’inchiesta realizzata nel luglio 2021, il Wall Street Journal ha creato 100 account animati da bot (macchine che indagano su altre macchine…), che hanno guardato centinaia di migliaia di video, simulando un comportamento umano, con l’obiettivo di svelare il funzionamento dell’algoritmo.

Dopotutto «ogni azione sulla piattaforma è un test che fornisce informazioni all'algoritmo: sulla base di questo, TikTok fornisce nuovi contenuti in un flusso praticamente infinito»; sempre Francesco Marino.

La macchina desume da ogni singolo comportamento gli interessi di un utente. E quando parlo di comportamento, intendo tutte le azioni che una persona può fare davanti a un video che occupa la totalità dello schermo di uno smartphone: mettere like, commentare, inserirlo tra i preferiti, guardarlo fino alla fine oppure riguardarlo due o più volte. Ma soprattutto, ecco la novità, apprende da quei comportamenti che potremmo definire impliciti.

Si comporta non diversamente da noialtri umani davanti a uno sconosciuto, che giudichiamo sulla base di particolari che colpiscono il nostro sguardo, su di una manciata prime impressioni, quello che Daniel Kahneman chiama il sistema 12. Tuttavia per quanto io possa spingere sul pedale della resa antropomorfa, l’algoritmo non concepisce né l’intuizione né il pregiudizio, al contrario si concentra su una sola cosa in maniera ripetuta: vuole vedere e rivedere l’utente vedere. E da questo - apparentemente semplice - passaggio impara tutto ciò di cui ha bisogno.

L’indagine del Wall Street Journal ha identificato un criterio che batte tutti gli altri: «il tempo di visualizzazione di un video».

Quindi rileva non solo cosa vedi, ma quanto lo vedi.

«Le persone sono abituate a Instagram o Facebook - scrivono i giornalisti del Wall Street

Journal -, che imparano sulla base di ciò che hanno cercato, sulla base di chi seguono, e anche delle altre applicazioni che hanno sul telefono. TikTok non sembra averne bisogno. Ha solo bisogno di capire quello che guardi», e per quanto lo guardi e quindi anche per quanto non lo guardi.

Il design della piattaforma è costruito in modo che lo sguardo e il comportamento delle persone non siano inquinati da altro che non sia guardare un singolo video e reagire. Ecco perché il contenuto occupa tutto lo spazio offerto dallo smartphone. Quello che serve alla macchina per capire, per sapere, sta tutto lì.

Se aprite il feed di Instagram (so che potreste rimanervi catturati, ma preferisco correre il rischio), noterete che lo schermo è occupato da molte informazioni: la vostra storia in alto a sinistra, le altre storie nella parte alta dello schermo, un post oppure un reel a centro schermo, porzioni del post successivo o di quello precedente, sopra o sotto. Quante informazioni, troppe informazioni che rendono complicato desumere il giudizio - il sentimento, scrive qualcuno - su di un singolo video. Ecco perché Mark Zuckerberg sta cercando in ogni modo di copiare TikTok.

Non parliamo poi di Twitter (il social più sopravvalutato dai giornalisti), in cui ogni schermata è talmente densa di elementi, che l’algoritmo non può vedere nulla con chiarezza.

Dentro TikTok tutto questo appare assente: l’utente non può far altro che guardare e giudicare uno e un singolo video alla volta; video che parte subito, indifferente al desiderio di farlo partire, per impostazione predefinita. E come con i peccati, non contano solo le azioni ma anche le omissioni che stanno sullo stesso piano di pensieri, parole e opere.

Passare subito al video successivo, skippare, e cioè non completare la visione, omettere di guardarlo insomma, possiede per la macchina lo stesso valore che decidere di guardarlo fino in fondo. In termini tecnici l’omissione rappresenta un segnale.

Ecco cosa intendo per comportamento implicito. Scorrere col pollice perché la prima frazione di secondo di un contenuto… non ci piace, non ci ispira, scorrere col pollice perché una mosca ci ha distratto, perché abbiamo sollevato la testa o abbiamo starnutito, l’azione più ripetuta e banale, compiuta da un essere umano dentro un’applicazione, rappresenta in realtà un efficace criterio di giudizio. Un giudizio espresso da noi su di noi.

L’indifferenza ai danni di un contenuto costituisce un pesante verdetto (siamo al limite dell’inconscio), ben più efficace di un responso negativo espresso. La condizione in cui la nostra contrarietà ci inchioda a un singolo contenuto perché vogliamo commentarlo, rivederlo, per parlarne con gli amici o denigrarlo, in definitiva per sentire maturare in noi sentimenti contrastanti.

L’indifferenza, l’omissione, lo scorrere col pollice elide tutto questo, ma possiede eguale valore.

Capite bene adesso la rivoluzione copernicana che TikTok ha avviato: se prima i social avevano bisogno di farsi un’idea di quel che siamo e vogliamo, contando sulla nostra collaborazione, su un elenco di amici e preferenze, adesso ci lascino liberi anche di non fare niente.

L’inazione apparente è significativa: rimaniamo silenti e offriamo in dono tutti i nostri comportamenti impliciti. E se pure ci limitiamo a guardare, la macchina ne trarrà un insegnamento. Questo fatto davanti a un media antico come il televisore è semplicemente impossibile.

Parentesi.

Oggi, nel 2022, abbiamo bisogno di un pollice e di tenere tra le mani lo smartphone, ma non sta scritto da nessuna parte che il prossimo modo di nutrirci - ingozzarci - di video possa somigliare a una versione incruenta della Cura Ludovico di Arancia Meccanica. L’utente calcherà un visore, evitando la seccatura di tenere una cosa tra le mani, metterà le cuffie nelle orecchie, e prenderà a guardare l’infinito feed di TikTok: a ogni ripetuto batter di palpebre l’algoritmo intuisce un rischio d’indifferenza e passa oltre.

Mi viene in mente anche la scena finale, un meraviglioso flashback, di C’era una volta in America, con De Niro, Noodles, disteso, su un tatami in una buia fumeria d’oppio, alle prese con le sue allucinazioni e visioni (e pochi istanti prima nel film, ma molto tempo dopo nella vicenda, aveva appena risposto a James Woods, Max, Senatore Bailey, il quale gli aveva chiesto se la decisone di non ucciderlo fosse un suo modo di vendicarsi, «No. È solo il mio modo di vedere le cose», ancora vedere…).

A parte le mie fantasie, avrete intuito come TikTok sia una potente macchina per profilare utenti e proporre loro ciò che vogliono. In un articolo sul New York Times, basato su un documento interno dell’azienda, Ben Smith ha scritto che: «per ogni video che un ragazzo guarda, TikTok ottiene un'informazione su di lui. In poche ore, l'algoritmo può rilevare i suoi gusti musicali, ciò che lo attrae fisicamente, se è depresso, se è drogato e molte altre informazioni sensibili».

Il commento di Smith vi ha turbato?

Sono state pubblicate molte inchieste su YouTube e su Instagram simili a questa di Ben Smith, ma dovremmo ammettere che nulla è cambiato nella percezione della pericolosità delle macchine da intrattenimento.

Per fortuna la mia affermazione, “TikTok è orribile”, non fa perno sulla sua pericolosità, ma su qualcosa di diverso che attiene semmai agli effetti sulla qualità dell’intrattenimento, altrimenti avrei scritto: TikTok è pericoloso.

La ragione dell’orrore risiede nel meccanismo di distribuzione del social network. Gli otto video che la macchina propone a ciascun utente sono suddivisi per cluster (spesso corrispondenti a un hashtag): sport, vita di coppia, cibo, divertimento, dolore, tristezza, depressione, vacanze, generi musicali e via dicendo. Una volta compreso quale sia il cluster preferito, la macchina inonda l’utente di video che che rientrano in quello specifico cluster, a partire dai contenuti di maggior successo. Detto in altri termini fa vedere a tutti cose che stanno piacendo a tutti.

Una sorta di centrifuga della viralità: cosicché tutti vogliano vedere cose che si somigliano.

L’algoritmo efficiente, insomma, è una macchina conformista di intrattenimento. Non è un caso che sia molto più facile raggiungere - scalare, in termini tecnici - un numero cospicuo di follower su TikTok rispetto a Instagram. La distribuzione di un video che sta ottenendo successo, premierà il creator che l’ha realizzato perché la macchina lo propone a tutti coloro che sono vagamente interessati a determinati cluster, generando un effetto a cascata: alte visualizzazioni per il video, maggior numero di seguaci per il creator.

Le star di TikTok producono contenuti molto simili tra loro, dal punto di vista del linguaggio.

Evaso l’indicibile giudizio, resta da chiederci se esista un canone del social network e il modo in cui questo canone abbia plasmato il modo di vedere o farsi vedere di centinaia di milioni di umani.

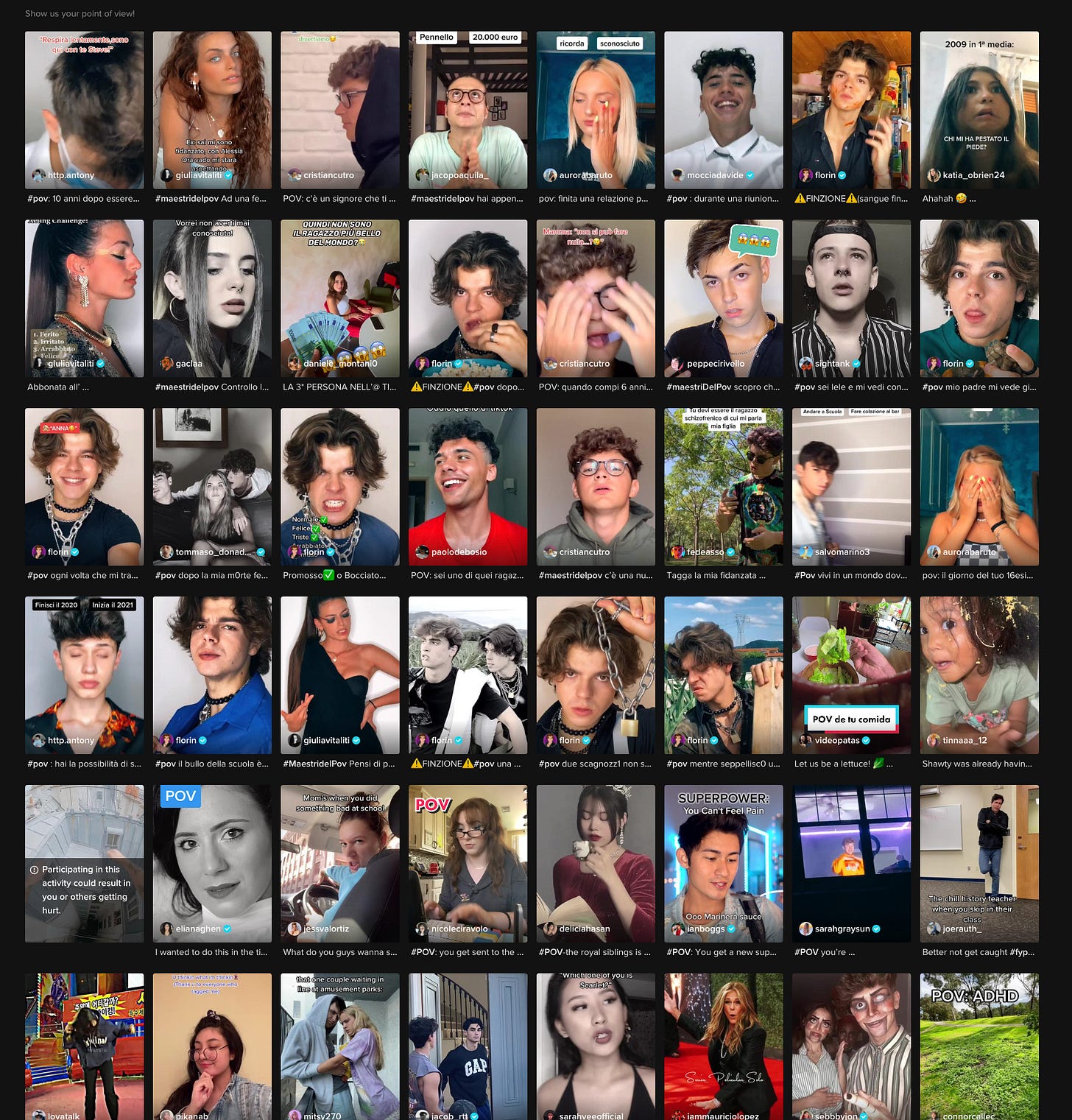

Ritengo che l’espressione più vicina a un qualche canone sia la declinazione del cosiddetto POV (point of view), il punto di vista, che dentro TikTok rappresenta uno degli hashtag di maggior successo. Intendiamoci, dalla letteratura alla pittura, dalla pornografia al cinema, la riflessione sulla prospettiva di un racconto o di un’immagine, sul punto di vista chi scrive o filma è vecchia, seria e articolata.

Qui in discussione è l’utilizzo che dell’acronimo POV si fa nel social network di ByteDance. Certo, ogni contenuto su TikTok rappresenta l’esaltazione di una prospettiva egoriferita applicata ai contenuti, che da MySpace a Facebook a Instagram, è stata centrale nel linguaggio social. Vista da un differente angolo visuale, la famosa copertina di Time del 2006 che celebrava il neonato utente del web 2.0 come persona dell’anno, You, poteva e potrebbe essere ancora letta specularmente come una copertina dedicata a Me, Io.

TikTok ha amplificato questa prospettiva: l’acronimo POV possiede oggi molteplici varianti e nella sola forma originaria etichetta centinaia di milioni di video visualizzati oltre 686 miliardi di volte (converrete con me che 686 miliardi è qualcosa di più di un numero…).

Se dobbiamo cercare un canone, forse il POV potrebbe rappresentarlo.

Provate allora a sfogliare l’elenco di video con hashtag POV, rimarrete delusi: una lunga, infinita, carrellata di volti. Per lo più primi piani e piani americani. Scorrere i video con hashtag POV equivale a immergersi in un flusso ininterrotto di persone che ritraggono se stesse mentre sono impegnate nelle più svariate - ed esemplari - attività.

Il POV di TikTok rappresenta l’esatto contrario del punto di vista della narrazione e della narrazione cinematografica: nel social non vedrete mai una soggettiva con la telecamera che riproduce lo sguardo di un personaggio, e mostra quel che egli vede mentre lo vede. Nessuno dei milioni di utenti che utilizza l’hashtag POV inquadra ciò che vede, semmai riprende se stesso. Il campo fotografico non si allarga mai a un esterno significativo: movimento ad allargare che consente a chi guarda di farsi un’idea del contesto, dell’intorno, del luogo abitato dalla persona nello schermo. Non esiste una panoramica che non sia su di sé (mi chiedo, tra l’altro, se questa iper attenzione ai volti delle persone non abbia una qualche connessione col primato cinese nelle tecnologie di riconoscimento facciale).

La soggettiva insomma non c’entra niente: l’acronimo di enorme successo è utilizzato a casaccio.

Il POV rappresenta un tic, un artificio, un escamotage, un modo come un altro per esibirsi e mostrare una condizione, transitoria o definitiva, in cui l’utente che guarda dovrebbe identificarsi. Dall’essersi appena lasciati all’essersi appena fidanzati, dall’essere ricchi o disperati, dall’aver bucato una gomma al sentirsi depressi, il POV costituisce la chiave d’accesso a un’estetica basica e centrata sul sé. Guardatemi, dicono i protagonisti dei video, adesso vi mostro io la giusta prospettiva, le giuste parole o la giusta espressione, la giusta misura per una determinata situazione e per tutte le cose.

L’orribile estetica di TikTok ruota attorno a un processo di immedesimazione che in realtà è l’esatto contrario del movimento necessario all’immedesimazione. Io guardo te, non quello che tu vedi. Guardo le tue smorfie, le tue reazioni, nulla che potrei davvero sentire come mio o come vero. Sono storie senza profondità, in cui non c’è nulla da capire: tutto è svelato dal primo frame.

Come facciamo a definire tutto ciò intrattenimento?

La verità è che gli inconsapevoli utenti si esibiscono solo secondariamente per il pubblico, la vera speranza è che l’algoritmo decida di puntare il proprio sguardo su di loro (ancora la resa antropomorfa), decida di illuminarne i contenuti, conducendoli a una qualche forma di celebrità.

Ricordava con crudele lucidità Vitaliano Trevisan nel suo ultimo meraviglioso romanzo, Black Tulips, e lo ricordava lontano dalle miserie di TikTok, che «la scelta del punto di vista non è affatto libera, come qualcuno vorrebbe far credere, ma anch’essa imposta dall’esterno, dall’alto da remoto».

Il vero punto di vista su centinaia di milioni di utenti, che affermano di volere mostrare il proprio punto di vista, il proprio sguardo sulle cose, esiste ma non è per niente quello degli utenti.

L’unico POV ammissibile nella relazione con TikTok è quello dello stesso algoritmo di TikTok: è la macchina.

L’abbiamo detto in apertura l’algoritmo sia tanto l’utente impegnato nella produzione di un contenuto che l’utente che osserva il contenuto stesso. La fotocamera del telefono che serve a produrre video per un social network non possiede nulla della telecamera che utilizza un regista, e non è soltanto questione di consapevolezza, la fotocamera anteriore costituisce il primo strumento necessario alla macchina che vuole vedere gli utenti vedere.

Certo, virtualmente questi milioni di umani potrebbero davvero mostrare qualcos’altro, e volendo potrebbero farlo anche dentro TikTok, ma hanno preferito utilizzare una feature e non un’altra.

Hanno scelto di utilizzare la fotocamera anteriore (strumento rivoluzionario nella costruzione dello You/Me personaggio dell’anno di Time, ma anche del decennio e più), piuttosto che la fotocamera posteriore, assecondando l’algoritmo e poi nutrendolo di contenuti che arricchiscono i cluster POV, che influenzeranno altri creatori di contenuti, i quali non potranno far altro che produrre video replicando questo modo di esibire se stessi.

Sempre Vitaliano Trevisan: «se il gregge è umano, ogni pecora pensa di pensare con la propria testa».

A furia di replicare e di assecondare il canone del POV, potremmo affermare che si sia creata una seconda, invisibile, interfaccia del social network: una specie di sagoma da riempire, collocata al centro dello schermo dello smartphone, nella quale l’utente colloca il volto o il corpo, se intende produrre un contenuto che funzioni. Tipo gli ovali che compaiono nelle macchina da fototessera, in cui sistemare e inquadrare l’ovale del nostro viso, in modo che l’immagine sia perfettamente centrata.

Il social network è diventata una macchina pensata per collocare al centro dello schermo - e di tutto -, il proprio viso e il proprio corpo, un io di superficie al quale applicare hashtag, effetti e sovratitoli, in un festival dell’esibizionismo senza talento.

L’esito è una macchina che vuole vedere utenti vedere altri utenti.

E qui vedere e vedere-conoscere stanno su piani radicalmente differenti (è la macchina che nomina gli utenti e non viceversa, ma questo è un altro discorso…).

Quando parliamo di intrattenimento ci inerpichiamo per un terreno scivoloso. Che i contenuti con acronimo POV intrattengano è evidente, i miliardi di visualizzazioni lo certificano, e una statistica suggerisce che il 40% della Generazione Z utilizza TikTok per più di 3 ore al giorno. Verrebbe da chiedersi quale sia il confine tra intrattenere e dipendere, per un sistema che può nutrire di video la sua audience, senza limiti.

Non capisco perché oggi si debba per forza essere indulgenti di fronte a questo genere di intrattenimento. Se orribile è troppo, di sicuro è tutto grottesco.

Gli indulgenti indossano il sorriso imbarazzato di chi non capisce e non ha voglia di capire. Cambieranno idea, indossando il solito sguardo severo, fustigatore, di condanna, che va tanto di moda, fuori tempo massimo, quando sarà troppo tardi. Ricorda l’atteggiamento di chi, qui da noi e non solo, non colse il modo in cui una certa - orribile - televisione stava piegando lo sguardo di molti sulle cose e sulle persone, mentre questo processo andava inesorabilmente realizzandosi. Eppure era tutto così evidente.

Quando ci renderemo conto di come, chi ha progettato la macchina interessata solo a vedere gli utenti vedere altri utenti, ha piegato definitivamente lo sguardo di una intera generazione sulle cose e sulle persone, sarà troppo tardi.

Chiudo ancora con Vitaliano Trevisan, che ammonisce: «mai fidarsi delle macchine. Fidarsi meno ancora degli umani che credono di controllarle3».

Francesco Marino, Scelti per te, Castelvecchi.

Daniel Kahneman, Pensieri lenti e veloci, Mondadori

Vitaliano Trevisan, Black Tulips, Einaudi